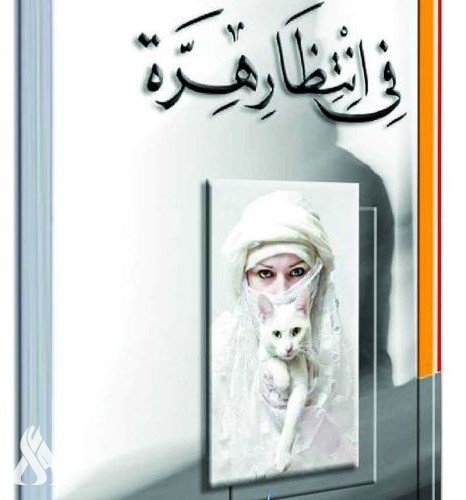

الرؤية الصوفيَّة وفاعليتها في التشكيل القصصي

- 6-10-2021, 09:02

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

د. جاسم خلف الياسإذا كانت الكتابة الإبداعية (شعرا وسردا) تشكل مستويات احتمالية عبر اللغة، وهي تعبّر عن خفايا الذات الإنسانية، وتجسد تجربة جمالية معينة، فإن قراءتها سوف تجتهد في كشف المضَلَل والمضَلِل والمهمّش والمسكوت عنه. وإذا كانت الكتابة تجترح فضاء مؤثثا بالعنف الرمزي، والقسوة العلاماتية التي لا تهادن الواقع، ولا تفاوض القار، ولا تساير الهشاشة، وإلّا وضعت في خانة التقليد الأعمى، والمباشرة الفجّة، والارتكان إلى زاوية التقويض ثم الموت. فإن القراءة ستجترح فضاء للتأمل والاكتشاف والانكشاف عبر التربّص والتلصّص والترصّد في دهاليز وأقبية المكائد؛ للحيازة على المستويين الإقناعي والإمتاعي.

تنهض هذه المقاربة على رصد الرؤية الصوفية في مجموعة (في انتظار هرّة) القصصية للشاعر والقاص كرم الأعرجي، بوصفها فلسفة للحياة، ومنهجا يتخذه الإنسان لبلوغ الكمال الأخلاقي والسعادة الروحية بالاعتماد على العاطفة والقلب للوصول إلى الحقيقة، الرؤية التي تنتجها لغة تحلّق في فضاءات الرؤى والأحلام، لتولّد سردا يرتكز على موروث معرفي يجرها من حقلها المتواطئ مع العادي إلى حقل مختلف، يغلب عليه الرمز والإشارة، والإيحاء، فاللغة الخاملة تعجز أمام أحاسيس الصوفي ومشاعره المضطربة وهو يمارس معرفته في التأمل والكشف.

لقد جاءت الرؤية الصوفية في المجموعة على لسان السارد العليم بكل شيء، سواء أكان السارد مشاركا في الأحداث بضمير المتكلم (أنا) ليكون أكثر قدرة في رصد الاختلاجات النفسية العميقة، أو ساردا عن بعد بضمير الغائب (هو).

لقد تجلت الرؤية الصوفية في قصة (المجذوب) عبر زحزحة الحواس واللجوء إلى الحقيقة المجردة، فاستحال الصوفي هنا روحا شفافة، غامرت في عالم ميتافيزيقي؛ لتدرك نور الحق بالبصيرة والوجدان، وذلك عبر توظيف الإشارات والرموز في الفضاء السردي/ الصوفي ذاته، لاسيما الزمن النفسي الشعوري، بوصفه زمنا حلميا، أطلق فيه السارد المشارك العنان للمتخيل العجائبي وهو يحدثنا عن عالم نوراني يختلف عن عالمنا الطبيعي.

أما الخوف الذي ينتاب السارد، فله مخالب تغرزها أقدار اللحظة في قلبه، وهو يسرد حياة مسجور بوله كلما سافرت حركاته المنثورة في حدقات الناس، ومنشغل بما يوفر إليه من غيب سرّي لا يفهمه أحد إلاه، يدخل السارد/ المؤلف غرفته الحافلة بالكآبة والمسكونة بـ (النكث) مثقلا بغباء اكتشافه لمنجم الغيب المشتعل داخله (فضاء الأصابع) وهذه القرينة المتخيلة إحالة واقعية تحيل السرد إلى ما وراء السرد إذا ما علمنا أنه يقصد مجموعته الشعرية (فضاء العصي الخمس) التي ينحني لها خوفا من غموضها، فيستلقي مثل وحش مهزوم ومنكسر، ولكن ارتباطه بالسماء ظل يلاحقه في أحلك الظروف، فبعد العام الثالث للألفية الثانية يتغير الواقع برمته، فيحن إلى مقهاه العتيق، واللوحة المؤطرة باللون السمائي، فيذهب ليكتشف عبر لعب ترميزي باهر في تبادل الأمكنة الذي أصبح سمة الواقع الجديد.

وتقترب قصة (الخلط المرموز) من قصة (المجذوب) في الرؤية والتشكيل إلا أنها أكثر قربا من اللغة الشعرية في فضاء السرد، فالخطاب الصوفي على الرغم من انغلاقه على فضائه المختلف إلا أنه هش أمام الخطاب الشعري، ولهذا يتداخل الشعري بالسردي بقوة. ويقربنا السارد في قصة (أنا والمنقل والحصان) من الملاذ (الصلاة، التسبيح، الاستغفار، الدعاء) للتخلص من الإرهاق والقلق والتوجس وانتظار الموت. فالحياة بكل ما فيها من مطمورات قابلة للانكشاف عبر الخلوة والتفكير والتأمل، أي عبر محاكمات عقلية تبحث بمشقة عن الولوج في دوائر هذا المكتَشَف، فالحب الذي تجري حروفه في الدم، والغرائز المطفأة التي رحلت، جعلت الشخصية المحورية في قصة (انطفاء) يطير مأخوذا بوميض سريّ يأمره بالإنشاد إلى (وداد)، وعندما يهيض به الشوق الغريزي النبيل في لمعة فيض، تنهار أبراج عبقريته في غيبة المتكلمين بالرشاد والفلسفة وتهذيب العلاقات المعرفية. ولأن الأقدار هي التي تسيطر على فجائع الواقع، وتصنع المفارقات، وتشوّش على الطمأنينة، فقد ذهب ضحيتها ذلك (الرجل) وهو ينظر طويلا في وجه (وداد) ثم غار بداخله التحديق المحموم بالأمل، مسافرا نحو الغياب بعد أن دهسته عربة حصان. ويقوّض السارد الزمن الفيزيقي في قصة (زمن مستقطع) ويجعله زمنا شعوريا وحلميا، يقلّب المجهول فيه بصره فيغوص في مداه وحيدا، تسيّره الخطى، فينط فوق عقارب ساعته خيالا كي تنثني المسافات فيمر بطيئا فوق الجسر العتيق، يغازل النوارس بدهشته الغارقة في حلم الاكتشاف. هنا يصبح الوقت حريقا بين عينيه، وتنسج اللذة الخائفة أطيافا من الحلم الخاسر بالأعراف، في هذه اللحظة كل شيء آيل للسقوط إلا روحه الطافية. تعود به الذاكرة فجأة إلى (لندن). فيتذكر ذلك الشرقي المعبأ بالجوع الغريزي وهو واقف أمام المرأة الشرقية المعبأة بالمزايا الخابية في الخلل والندم، والمتجهة إلى مقام التوبة بعد أن أخذته التساؤلات المريرة تجاهها وقد أكل الزمن مفاتنها

ورونقها.

ويبقى ذلك المجهول منجذبا لحرائق الاكتشافات الروحية من أسرار باطنه المنحوت من الدهشة التي لا تستقر في قصة (نقر النوارس) وهو يعبر عن شعوره المجازي المخيف “الحياة بقعة سوداء من الموت”. وعندما يذهب إلى سوق (البالة) بحثا عن حذاء يربطه بالأرض، يلتقي بصديقه القديم بائع الأحذية فيعيدا قليلا من ذكرياتهما، ثم يتجه إلى سوق (الصيرفة) ويكاد عقب سيجارته يحرق فمه، وشاربيه الخفيفين، فيلعن عن الشرور الغامضة في الجسد البشري بعد أن يلتقي بصديقه (الخباز) ويعانقه قائلا: “نحن أرواح متطايرة ارتبطنا بالجسد، وقعنا في فخ الحياة” ص56. ولاعنا الحرب وناثرا وريقات جده في فضاء الجسر، تنقر النوارس رأسه، ليصحو من نومه على عراك ونقر العصافير المفروشة أجنحتها على زجاج النافذة. وعلى الرغم من تكرار هذه التقانة في كثير من قصص الرؤيا، إلا أن القاص استطاع أن يعطيها سحرها الخاص.

وتعد قصة (جمر الصدمات) الطالع الأسود الذي ظل يرافق الشخصية أينما ذهبت في ترقب وترصد لما سيحدث، فقد فشل مشروع خطوبته من (الموظفة) وصفعته جملتها التي لم يرغب بفهم بواطنها (قالت سأغادر، سأسافر) وفي هذه اللحظة يختم جولته - بابتسامته المعتادة - ويخرج حاملا جمر الصدمات. وتحكي قصة (البوشية) الحزن المكتوب علينا، مذ جرشتنا الحروب والحصارات في مفارقتين: الأولى في مشهدي بيت المرأة (الحديث الراقي) وبيت الرجل (قفصه الطيني)، والثانية في المرأة ذات الإملاق/ المرأة ذات الغنى.

ويمارس السارد في قصة (في انتظار السيناريو) التهادن بين العقلاني (الوعي المرتبط بالذات) والعاطفي (اللاوعي المنفلت من الذات)، انطلاقا من تجربته الصوفية، وجوهر الوجود الذي ينطوي على بعد روحي، وفكر عرفاني يتجاوز الزمن ويتخطاه على الرغم من أن حاضر الصوفي مرتبط باللحظة المعيشة، ويشكل هذا التجاوز المغايرة التي تربط تلك اللحظة بالأبدية.

وتعد قصة (في انتظار هرّة) الذاكرة المفتوحة على فضاءات مرّت في خيالاته المتزاحمة، وقد اتخذ من (الهرّة) معادلا موضوعيا ودلاليا لما ينتابه من الشعور بالشبق. وتقترب كثيرا من قصة (نقر النوارس) في تلميحاتها إلى حلول الروح في الأجساد.

تابعونا على:

وزير التعليم يتلقى دعوة رسمية لزيارة المجر

- محلي

- 08:19